LakitスタッフKです。

以前はこのBlogの管理人みたいなことをしていましたが、今は若いメンバーにお任せしています。

とはいうものの現場から離れてしまうのもなんだか寂しいので、久々にレッスン体験をしてみました。

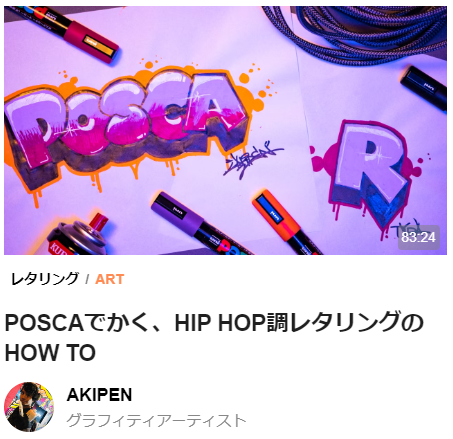

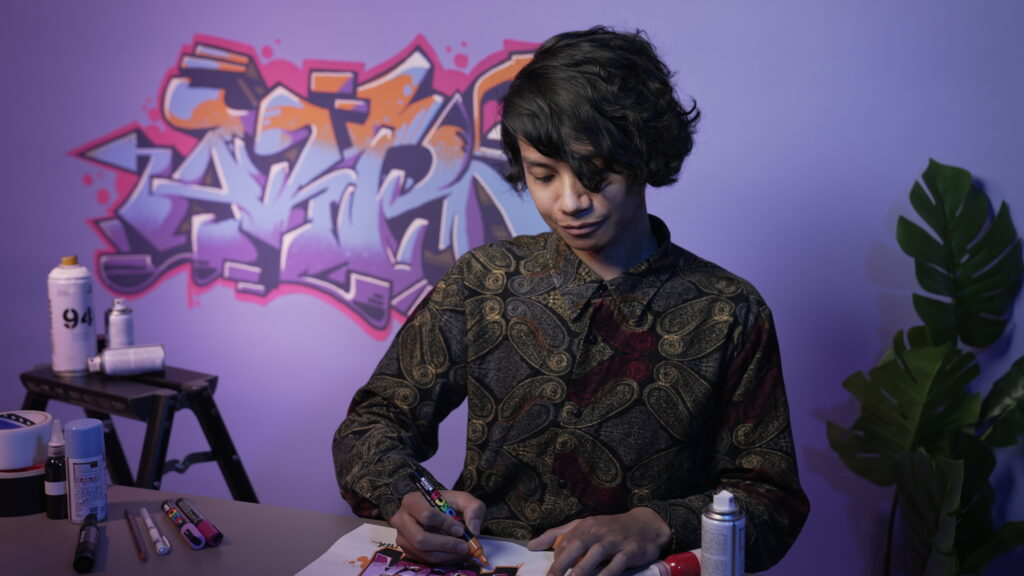

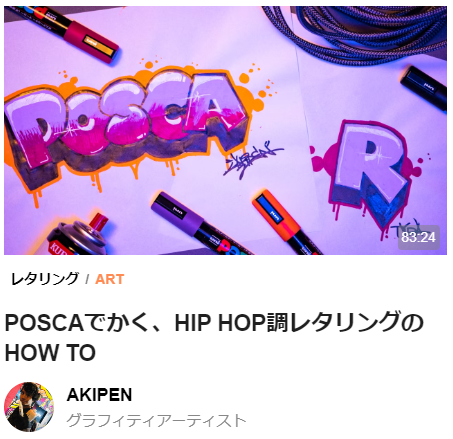

今回はグラフィティアーティスト AKIPENさんの「POSCAでかく、HIP HOP調レタリングのHOW TO」です。

\ HIPHOPレタリングのレッスンはこちら /

皆さんは「ジャケ買い」をしたことはありますか?

本来は、レコードなどを購入する際に中身を知らない状態で外装(ジャケット)だけを頼りに購入する行為ですね。

私は本を買う時に、これをすることがあります。

10冊に1冊くらいの割合でタイトルや装丁のみを頼りに買ってみるんです。

ルールは「一度手に取ったら絶対に購入する」こと。

これをやってみると、予期せぬ「当たり」を見つけられることがあるんです。

作者やあらすじを頼りに購入すると、これまでの経験値から似た傾向のものを購入しがちです。

でも、この方法だと想定外のものに出会えることがあります。

あえて自分の好みとは違った路線を選択するのも、ありです。

ただ新刊本でハズレを引くと財布へのダメージが大きいので、実行される際は古本屋をおススメします。

\ HIPHOPレタリングのレッスンはこちら /

HIP HOP調レタリングとは

ということで、このレッスンはジャケ買い感覚で選んでみました。

・Lakitの他のレッスンとは一線を画す雰囲気の紹介画像。

・街中で見かける不思議な文字をあしらった背景。

・そして普段は聴かない音楽ジャンルのHIP HOP。

ちなみに私の嗜好は歌川広重、小林清親、川瀬巴水といったあたりなので、かなり逆を行っています。

ところで「HIP HOP」の意味をご存じですか?

Wikipediaによると、、、

『ヒップホップは、1970年代にニューヨークのブロンクス地区で開かれたブロック・パーティーにルーツのあるアフロアメリカンの音楽である』

『80年代には、ヒップホップには三大要素があると言われていた。DJ、ブレイクダンス、グラフィティがその構成要素である』

『現在ではミュージシャンとしてのMCを加えた四大要素と言われている。ヒップはとんでいる、ホップは跳躍するなどの意味がある』

だそうです。

ついでに“グラフィティ”はこんな説明でした。

『グラフィティ (graffiti) は、エアロゾールアート (aerosol art) ともいい、スプレーやフェルトペンなどを使い、壁などに描かれた図像のことである』

『グラフィティを描く者のことを、ライター (writer) やペインター (painter) という。日本ではグラフィティを落書き(scribble)と言い表すこともある』

ということは、HIP HOP調レタリングとは壁などに描かれるような、躍動感があるレタリングということですね。

なるほど、予備知識が得られたのでレッスンに進んでみましょう。

キットに入っている道具

キットはこんな構成です。

詳細はLakitのサイトをご参照ください。そちらの方が簡潔かつ的確な説明をしてくれています。

決して手を抜いているわけではありません💦

さて、はじめてみる

講師役はグラフィティアーティストのAKIPENさん。

Chapter 1を視聴した印象は「あれ?普通の人だ」

三本指を立てて『ウェ~イ』という感じの人ならどうしようかと心配していましたが、優しくかつ丁寧な説明なのでホッとしました。

先入観は良くないですね。反省です。

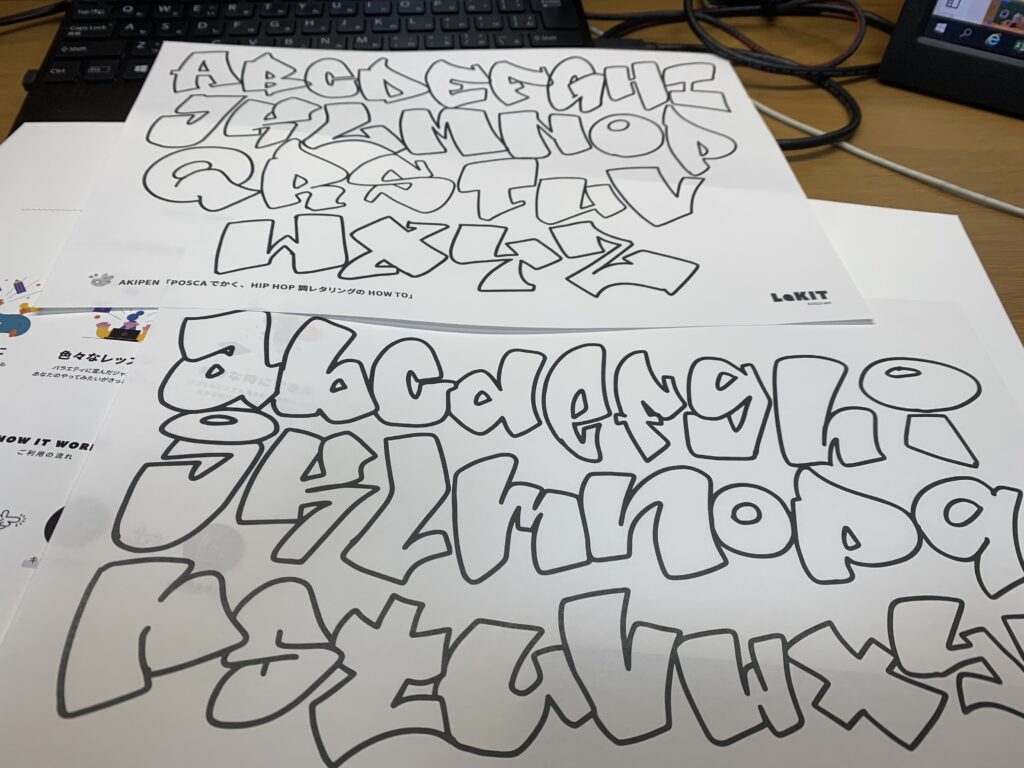

まずは下書きから

心配が払拭されたところで、安心してレッスンスタート。

上の写真の背景にあるような難しい形状の文字ではなく、まずは普通のアルファベットで練習です。

途中で裏技的な二刀流鉛筆術も登場します。

この技を使うだけで、それっぽい形に見えてくるので不思議です。

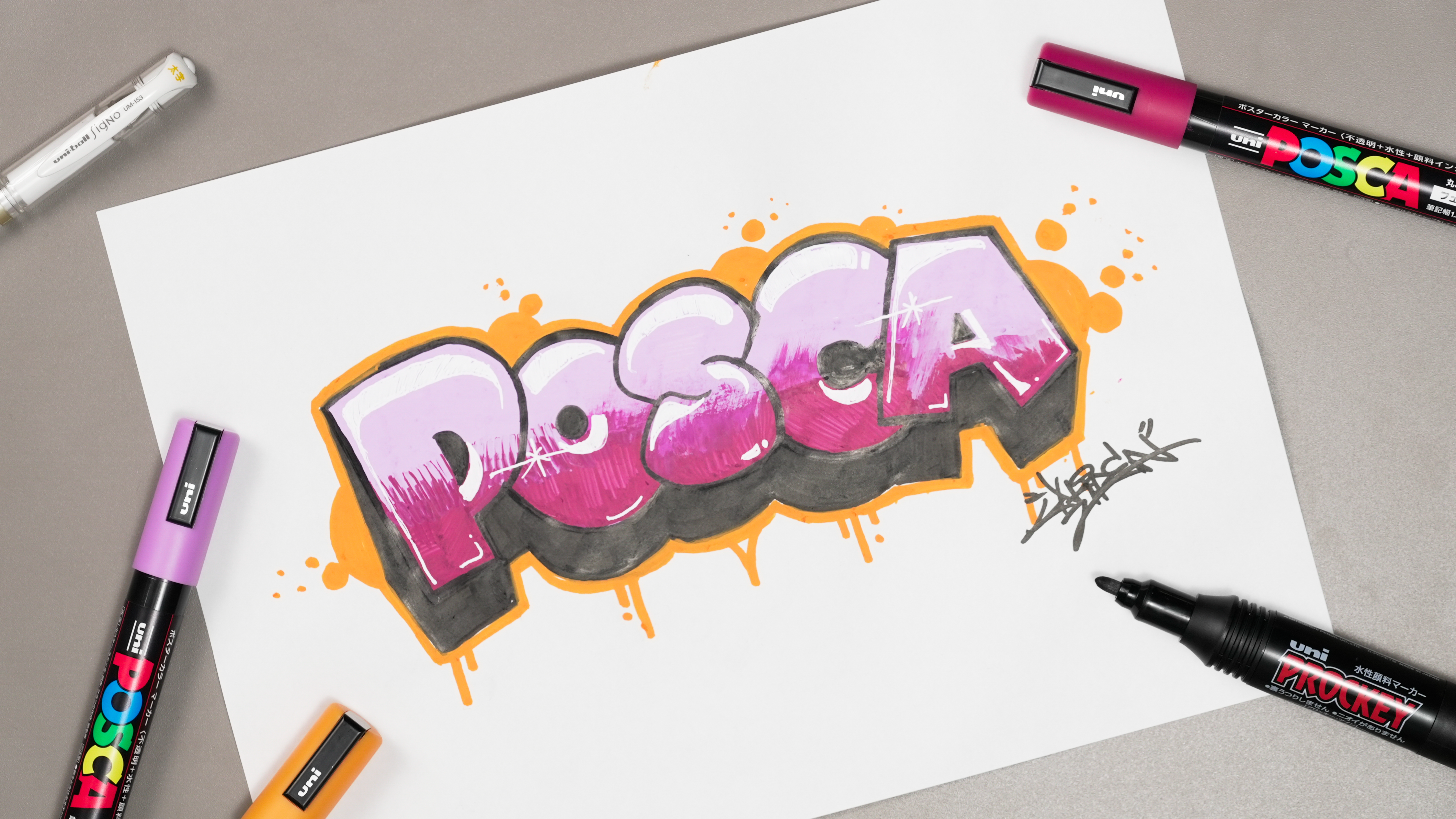

グラフィティを描く

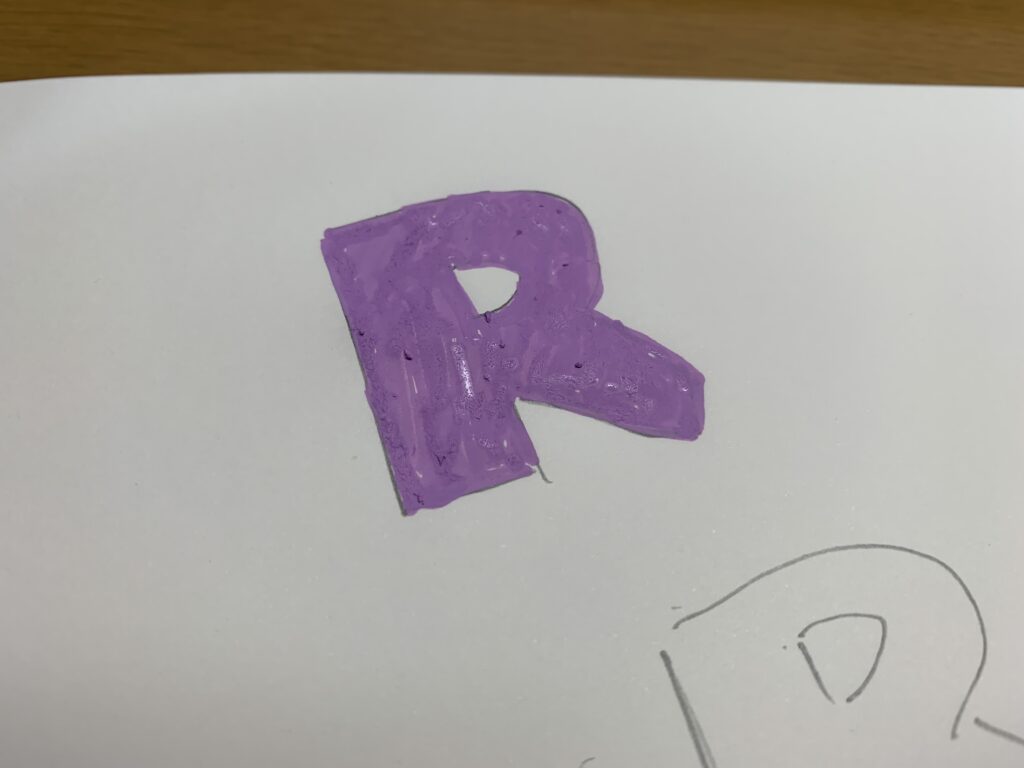

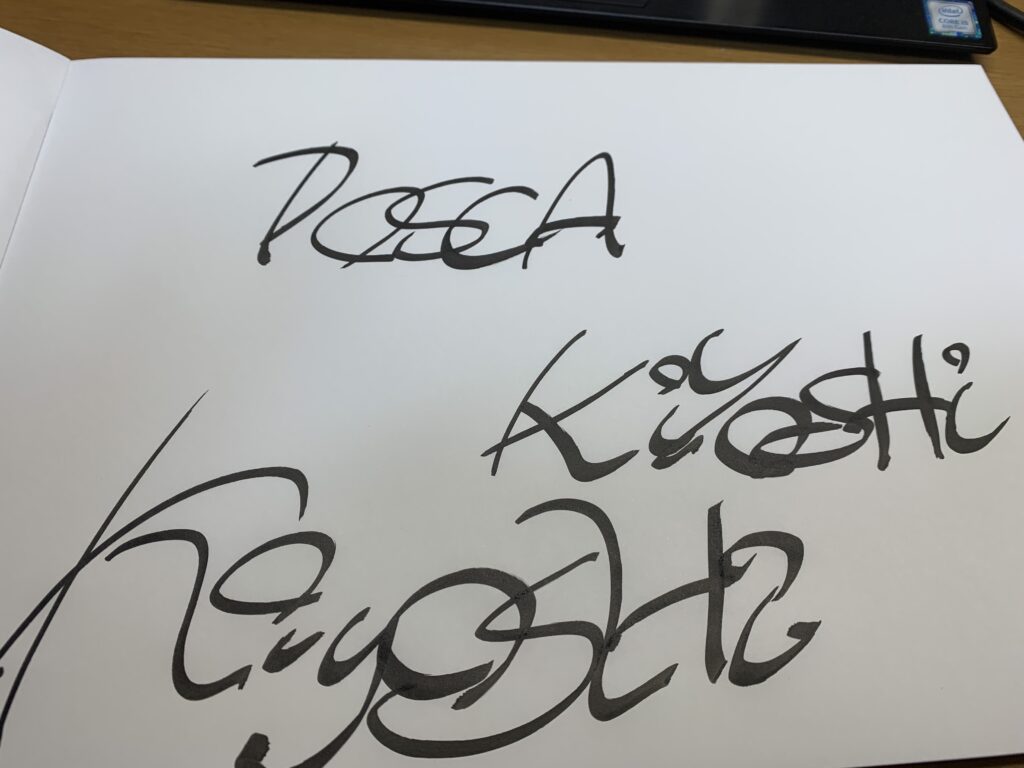

下書きの写真を撮り忘れたので、ここから私の体験画像が入ってきます。

予めお断りしておきますが、決して美しい画像ではありません。

むしろ、「ちょっと、どうなの??」というクオリティです。

原因は重ね塗りの回数が多くなってしまって、紙の繊維が毛羽だってしまったことにあると思います。

ポスカは乾くと色が変わって見えるので、何度も重ね塗りするのではなく乾かしながら書いていくとよさそうです。

これから受講される方は、この点に気をつけていただければと思います。

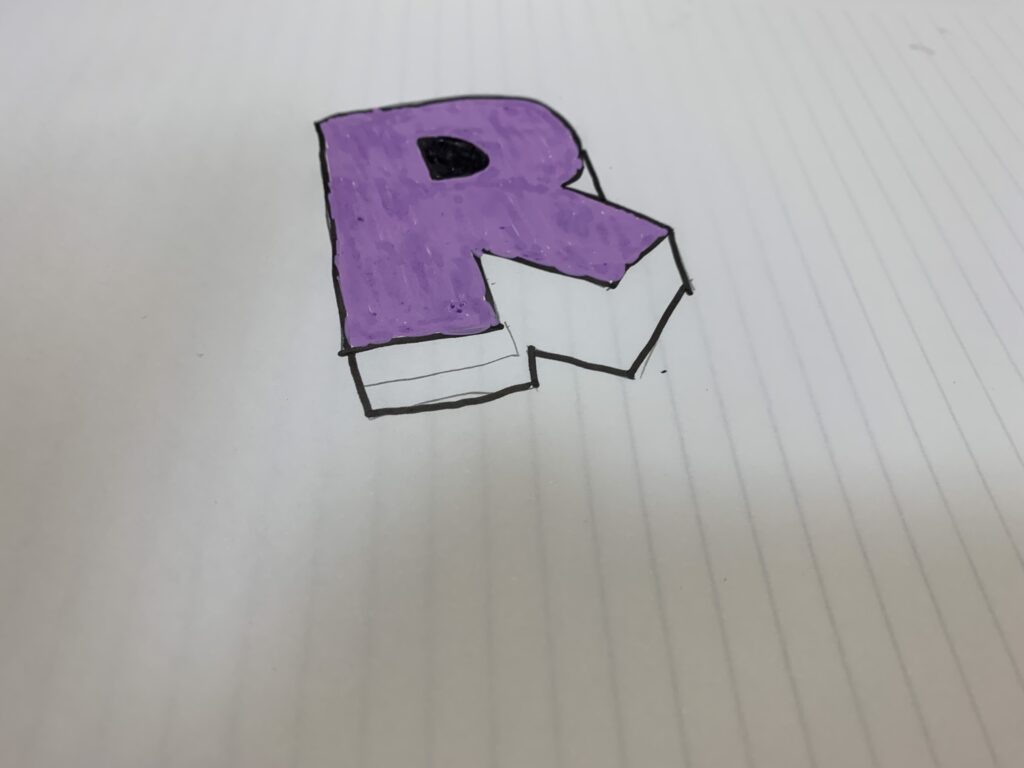

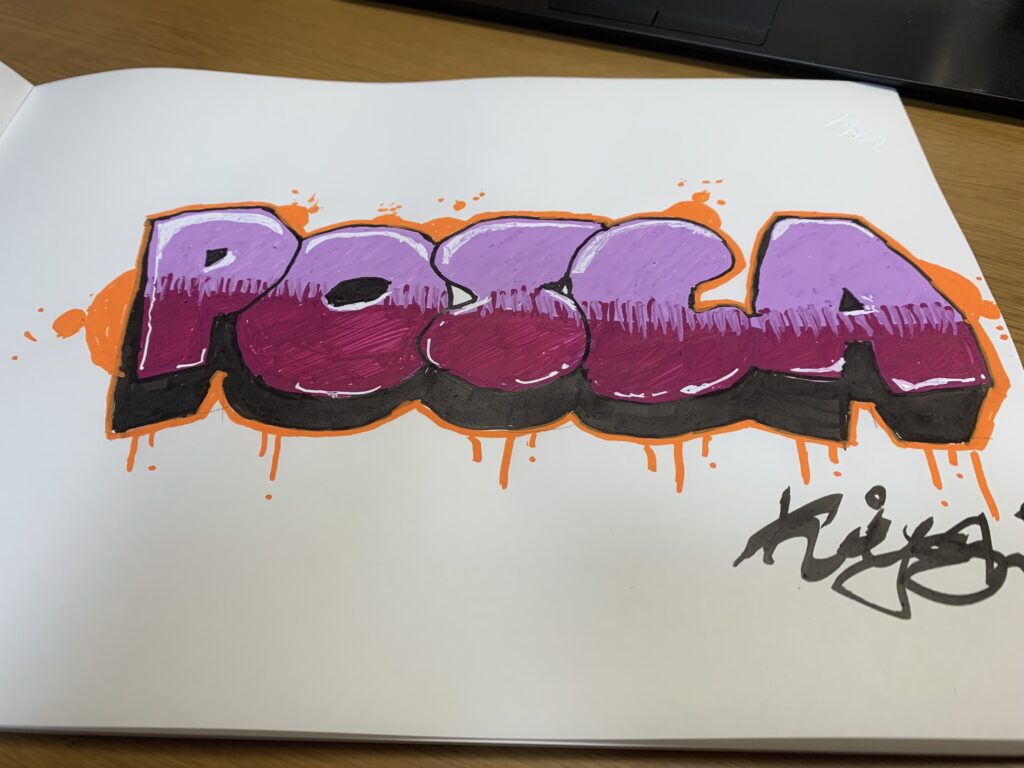

ということで、色塗りの開始です。

一言で表すと地味ですよね。

でもご心配なく!この地味文字から出来あがっていく様子を見ていただきたいのです。

次に立体的に見える処理を施します。

雰囲気が出てきましたね。

綺麗に描くポイントがあるのですが、詳細はレッスンを見てのお楽しみです。

ちょっとしたことで、印象が大きく変わるポイントなので要チェックです。

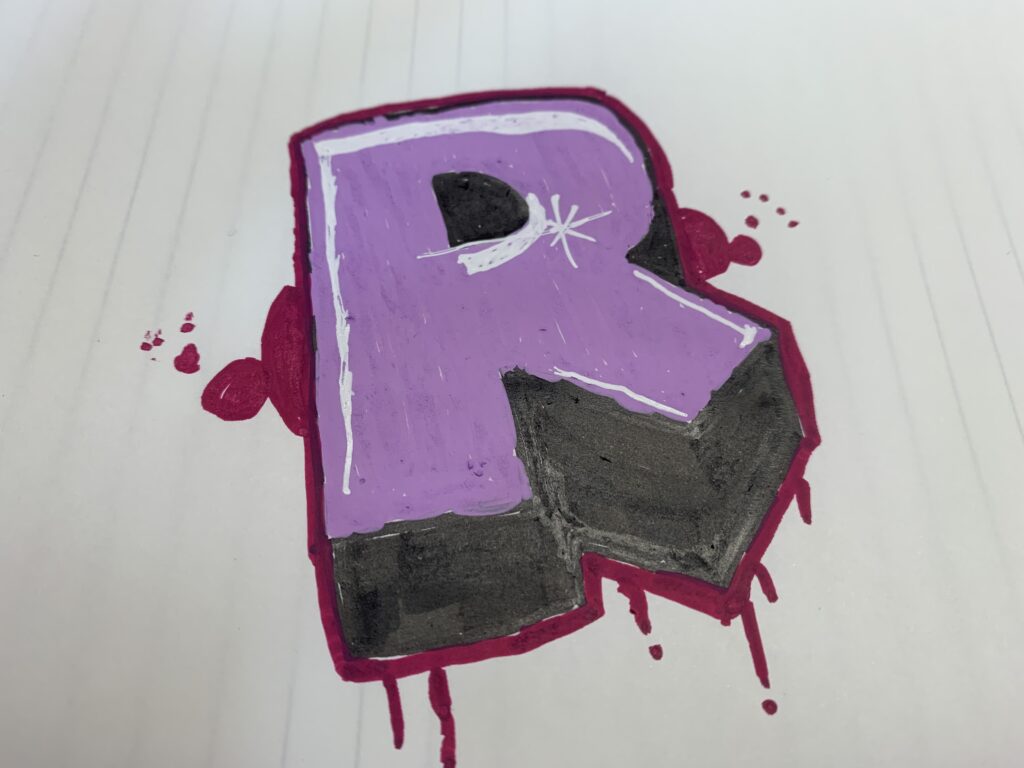

続いて、装飾①

グラフィティ感がにじみ出てきました。

これ、色の組み合わせが大事です。

レッスンなのでAKIPENさん指定の色で描きましたが、自分で考えるのも楽しそうですね。

装飾②に進みます。

サイドに模様を描き加えて、最後に白でピカリ感を入れたら完成です。

塗りの仕上がりがちょっとアレな感じですが、段々と出来上がる過程はなかなか楽しいものです。

\ HIPHOPレタリングのレッスンはこちら /

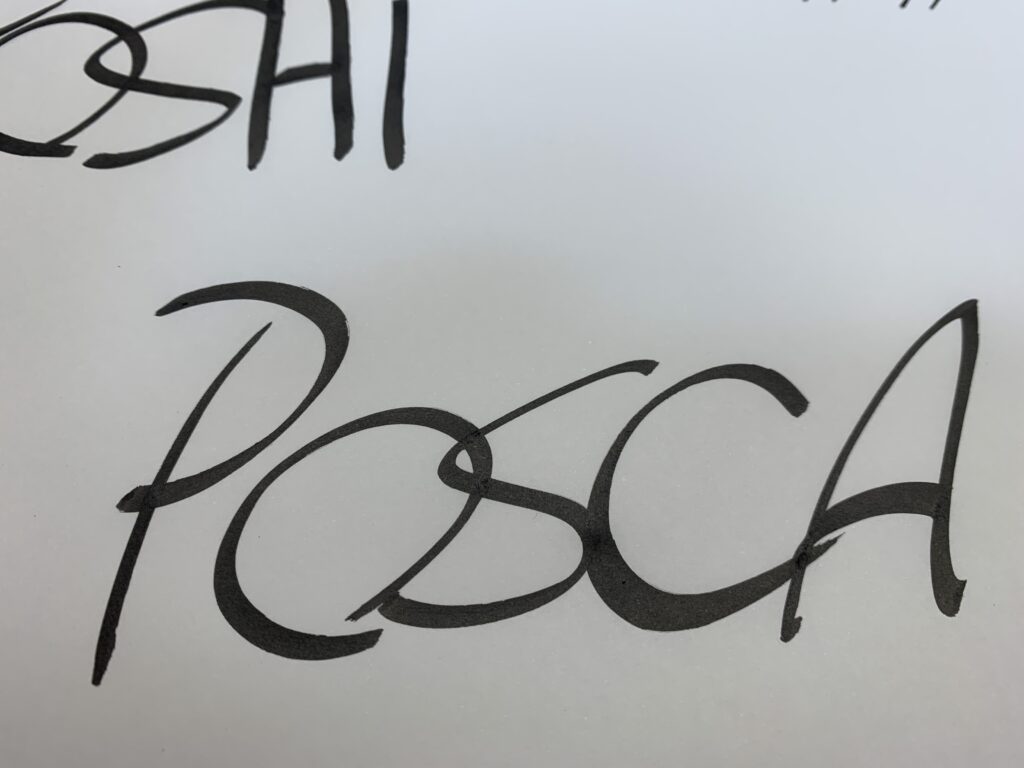

予想外に楽しかったタギング

タギングとはサインのことを言います。屋外で見かける例の独特な文字ですね。

「まあ、オマケチャプターだろう」と気軽にやってみたら、これが予想外に楽しいんです。

感じた楽しさを言葉で表現するのが難しいのですが、説明にあった次の「3つのポイント」を意識して書くと、予測と違ったものが出来上がることに驚きを感じました。

①ペン先の位置

②肘の使い方

③全体の動作

気づいたら小学生のように幾つもサインを書いている自分が・・・

文字を重ねてみる

最後に複数の文字を描いていきます。

前回の反省を踏まえて重ね塗りしすぎないように、気を付けました。

最初に「R」を一文字だけ描いたのと比較して、落ち着きが出てきたかなと思います。

ただ、タギングのスペースが小さくて大胆に書けなかったのが残念でした。

最後に

街中のいわゆる落書きに眉をしかめる人は多いのではないでしょうか。

私自身そうですし、違法な落書きは許されるものではないと考えます。

ただ、そのグラフィティが有する「アート性」に魅力を感じる人が多数いることも事実です。

今回はその一端を体験してみました。

その魅力を十分に表現できたとはとても言えませんが、やってみて初めて感じる楽しさがあることもわかりました。

色の組み合わせや文字の崩し方などを、気軽にいろいろ試すことができるのがいいですね。

今度街中でグラフィティを見かけたら、「この表現の仕方は面白いな」とか「ここはどんなふうに書いたんだろう??」という視点で見ることができそうです。

このレッスンでは絵具ではなくペンを使うので準備や後片付けも楽々ですし、空き時間にサッと楽しむのにいいですね。

いつもとはちょっと違う雰囲気の体験記になっていますが、「あまり考えずに気になったものをやってみる」という姿勢でも、十分に楽しめることをお伝えすることができたら幸いです。

レッスン情報

今回ご紹介したレッスンは、 「POSCAでかく、HIP HOP調レタリングのHOW TO」 でした。

AKIPENさんのレッスンはこのほかにもオリジナルステッカーを作る、

・「POSCAでかく、HIP HOP調イラストのHOW TO」

もありますよ。

その他にも色々なレッスンがあるので Lakit(ラキット)をぜひcheckしてください。